Aunque han pasado más de siete décadas desde el alto el fuego, la guerra de Corea no ha terminado oficialmente. La península coreana vive dividida por una frontera fuertemente custodiada, marcada por un silencio frágil que se rompe con cada ensayo nuclear, cada maniobra militar y cada provocación política. Esta guerra, considerada por muchos la primera gran confrontación de la Guerra Fría, dejó una herida geopolítica que sigue sangrando.

Las dos Coreas, un mismo pueblo separado por ideologías opuestas, son hoy el ejemplo más evidente de un conflicto que no encuentra resolución. Y en el centro de esa división, la Zona Desmilitarizada (DMZ) permanece como un recordatorio vivo de lo que fue y de lo que podría volver a ser.

La guerra de Corea: causas, desarrollo y consecuencias

La historia comienza tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Corea, que había estado bajo ocupación nipona desde 1910, fue dividida por los Aliados a lo largo del paralelo 38: al norte, influencia soviética; al sur, control estadounidense. Esta división temporal se consolidó rápidamente en dos Estados con sistemas opuestos: uno comunista liderado por Kim Il-sung, y otro capitalista bajo Syngman Rhee.

El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió el sur con apoyo de la URSS y China. En cuestión de semanas, había conquistado casi toda la península. Pero el contraataque liderado por Estados Unidos bajo el mando de la ONU revirtió la situación. La intervención posterior de China devolvió el equilibrio y empujó la línea del frente nuevamente al paralelo 38.

El conflicto se estancó en una guerra de desgaste. Entre 1951 y 1953 hubo cruentos enfrentamientos, pero sin avances significativos. Finalmente, el 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio en Panmunjom. La guerra de Corea había terminado en los hechos, pero no en lo legal.

Un armisticio que congeló la guerra, no la resolvió

El acuerdo de Panmunjom no fue un tratado de paz, sino un alto el fuego. Ni siquiera fue firmado por Corea del Sur, que se oponía a detener la guerra sin una victoria total. El documento estableció la DMZ como línea divisoria, prohibió nuevas tropas o armas en la zona y creó una comisión para supervisar su cumplimiento.

Pero el conflicto quedó congelado, no resuelto. Las tensiones persistieron: asesinatos de soldados, descubrimiento de túneles de infiltración, enfrentamientos navales y el infame bombardeo de Yeonpyeong en 2010. Además, Corea del Norte desarrolló armamento nuclear, exacerbando el temor global.

Estados Unidos mantiene más de 28.000 soldados en Corea del Sur como disuasivo, mientras que China observa con recelo cualquier intento de modificar el status quo. Un tratado de paz podría reconfigurar el equilibrio militar en Asia Oriental, algo que las potencias implicadas no están dispuestas a arriesgar.

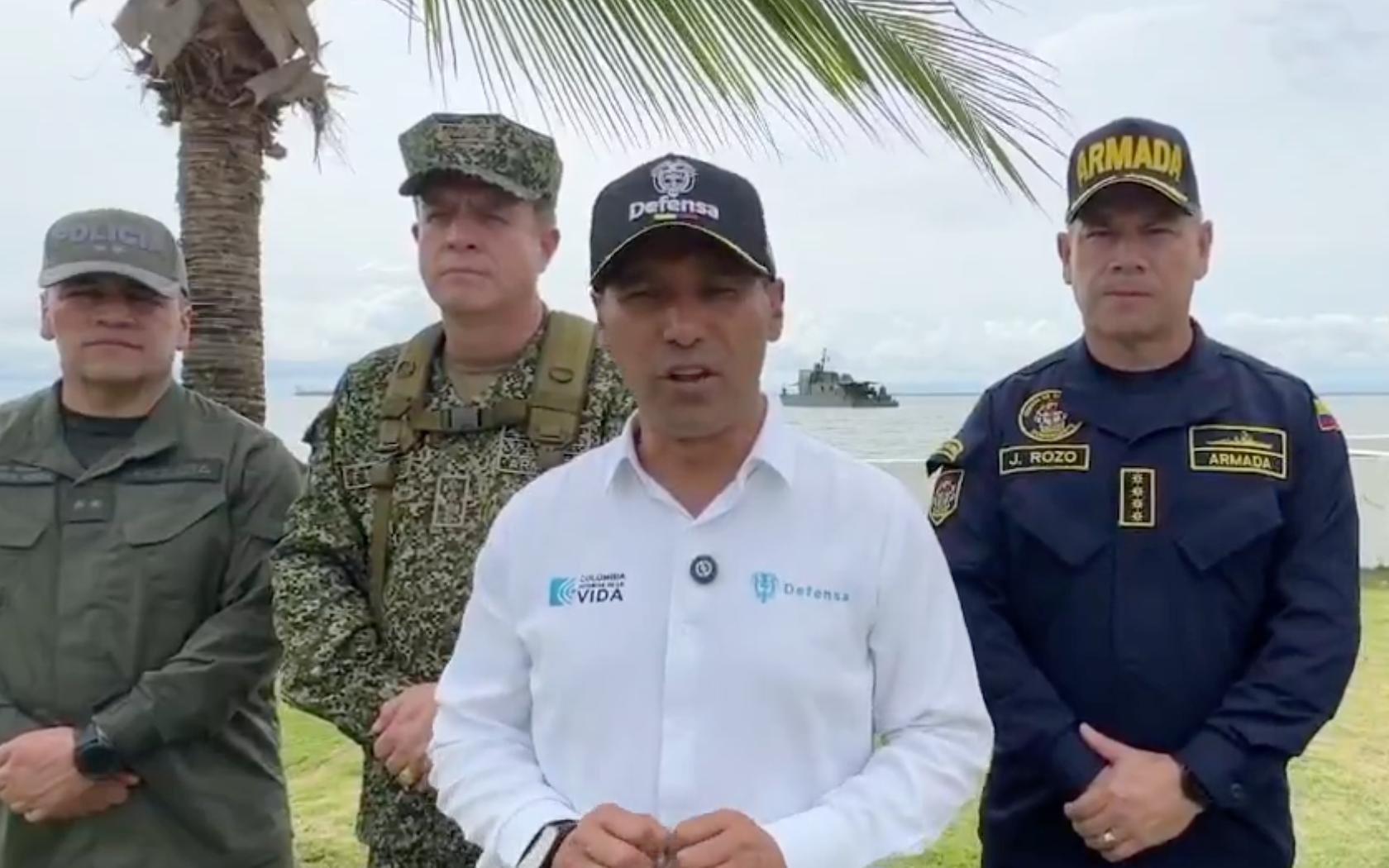

Colombia en la guerra de Corea: el rol del Batallón Colombia

Lo que pocos recuerdan es que Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a la guerra de Corea. En 1951, más de 5.000 soldados del Batallón Colombia combatieron bajo el mando de la ONU, participando en cruentas batallas junto a las fuerzas estadounidenses.

Esta participación marcó un antes y un después en la doctrina militar colombiana, profesionalizando sus fuerzas y proyectando al país en escenarios internacionales. A pesar de su relevancia, durante años la historia del Batallón Colombia fue ignorada por el discurso público.

Hoy, Corea del Sur reconoce este vínculo histórico como parte esencial de su relación bilateral con Colombia. El llamado “milagro coreano” de crecimiento económico se entrelaza con la memoria de aquellos que pelearon por su libertad. Ese lazo ha impulsado acuerdos comerciales, colaboraciones tecnológicas y un creciente interés cultural entre ambas naciones.

El conflicto hoy: provocaciones, diplomacia y estancamiento

Corea del Norte ha realizado seis pruebas nucleares desde 2006 y mantiene un régimen hermético bajo Kim Jong-un. Corea del Sur, por su parte, se ha consolidado como potencia global, pero sigue en alerta permanente ante posibles agresiones.

En 2018, el mundo contuvo el aliento ante la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Por un momento, pareció que la paz podría ser una realidad. Pero la segunda reunión en Hanoi fracasó abruptamente, y desde entonces, el diálogo ha estado congelado.

El estatus actual es de tregua sin resolución. Ambos países siguen reclamando la soberanía sobre toda la península, mientras el paralelismo entre desarrollo económico en el Sur y aislamiento en el Norte se acentúa cada vez más.

Conclusión

La guerra de Corea es una de las grandes paradojas del siglo XX: un conflicto sin fin, marcado por acuerdos temporales y silencios tácticos. La DMZ no es solo una frontera; es una cicatriz abierta en la historia moderna.

Mientras no se firme un tratado de paz, la guerra seguirá técnicamente viva. Pero incluso si se firmara, cerrar la brecha ideológica, política y social entre el Norte y el Sur es un desafío que va mucho más allá del papel.

Recordar esta historia no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de entender los riesgos latentes y la complejidad de un conflicto que, tras 70 años, sigue condicionando el equilibrio del mundo.

ℹ️

Si tienes dudas sobre este contenido, puedes solicitar las fuentes utilizadas para su desarrollo en nuestra zona de contacto adjuntando la URL de esta misma.