El presidente colombiano Gustavo Petro volvió a desafiar el paradigma global sobre la prohibición de la cocaína, al afirmar que la llamada “guerra contra las drogas” carece de sustento científico y que, en realidad, ha servido como instrumento de dominación política y económica sobre América Latina. Su mensaje, publicado en la red X, se enmarca en un debate geopolítico más amplio sobre la soberanía del Sur Global y la relación con Estados Unidos.

Petro compartió su reflexión tras mencionar a un usuario en X que aborda estos temas. Según el mandatario, las normas que prohíben la cocaína carecen de fundamento científico y han desatado una espiral de violencia y corrupción que ha permeado las instituciones y la cultura colombiana. En su visión, la prohibición de la cocaína fue el detonante de una economía ilícita que transformó insurgencias, fortaleció mafias y consolidó un poder paralelo basado en la sangre y el dinero fácil.

La crítica geopolítica: del Sur Global a Palestina

El contexto de la publicación apunta a un debate más amplio. Petro respondió a un hilo viral en X que denunciaba la doble moral del llamado “imperio” estadounidense: cada vez que un líder del Sur Global defiende a Palestina, surgen acusaciones o sanciones bajo el argumento de la seguridad. “Trump me permite poner en la agenda mundial otra mirada sobre la política antidrogas”, escribió Petro, aludiendo a la reciente retórica del presidente estadounidense sobre Colombia y el narcotráfico.

La prohibición de la cocaína, según Petro, no solo fracasó en su objetivo sanitario, sino que ha servido como excusa para justificar la injerencia militar de Estados Unidos en América Latina. “Es una política de control sobre Latinoamérica y sus recursos”, afirmó, señalando que la guerra contra las drogas ha dejado más de un millón de muertos en la región. Para el mandatario, Washington mantiene una burocracia costosa que perpetúa el conflicto mientras fortalece su influencia geoestratégica.

Una postura reiterada

El reciente mensaje de Petro no es aislado. Meses atrás, el presidente ya había expresado una posición similar en una intervención pública: “La cocaína es ilegal porque se fabrica en América Latina, no porque sea peor que el whisky”, declaró en ese momento, reforzando su tesis sobre la naturaleza política y no científica del prohibicionismo. El video, difundido ampliamente en redes, fue interpretado como una crítica directa a la doble moral del sistema internacional en torno al consumo y la producción de drogas.

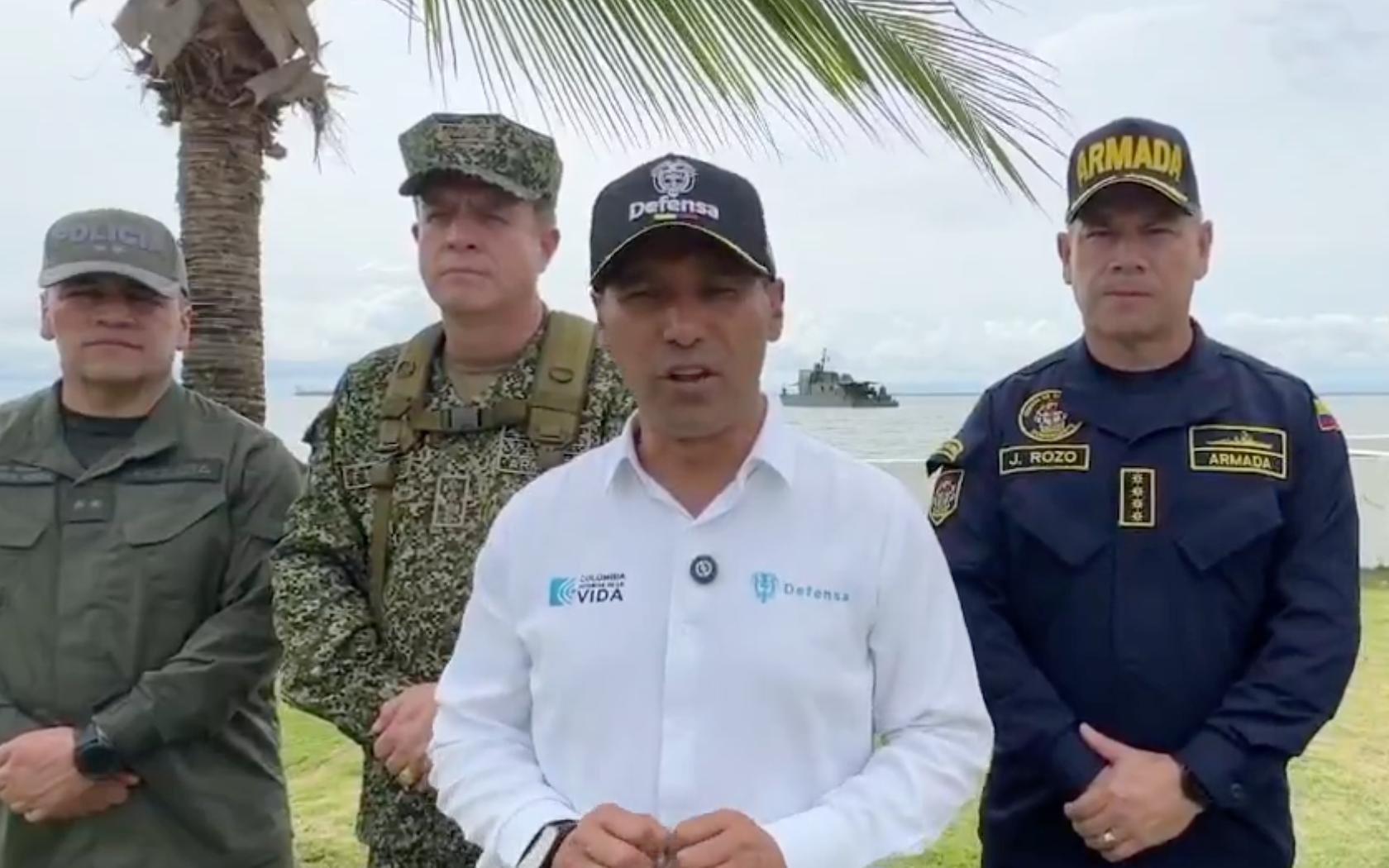

🇨🇴 | Presidente colombiano Gustavo Petro:

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 5, 2025

"La cocaína es ilegal porque se fabrica en América Latina, no porque sea peor que el whisky".

pic.twitter.com/wrL0oswxKJ

Un debate global sobre la soberanía y la salud pública

El discurso de Petro se suma a un movimiento internacional que cuestiona la efectividad de las políticas prohibicionistas. Países como Bolivia y México han pedido revisar el marco de las convenciones de la ONU, y figuras de la política europea y africana han comenzado a pedir enfoques de salud pública en lugar de criminalización. Petro sostiene que la prohibición de la cocaína nunca debió ser un asunto policial o militar, sino un tema de salud y desarrollo humano.

En su mensaje, el mandatario colombiano asocia la lucha antidrogas con otras formas de dominación económica y política, desde las guerras del petróleo hasta las sanciones financieras. Su reflexión encaja en una narrativa más amplia que vincula la defensa de Palestina con la resistencia a la hegemonía global. “El mismo poder que bombardea hospitales en Gaza financia golpes en América Latina”, cita el hilo que inspiró su publicación.

Una nueva narrativa desde el Sur

Con este pronunciamiento, Petro busca insertar la discusión sobre drogas en el tablero geopolítico, presentándola como un símbolo de la subordinación estructural del Sur frente al Norte. Al redefinir la prohibición de la cocaína como una política de control y no de salud, el presidente colombiano reitera su llamado a replantear la relación entre justicia, soberanía y derechos humanos en la región.

ℹ️

Si tienes dudas sobre este contenido, puedes solicitar las fuentes utilizadas para su desarrollo en nuestra zona de contacto adjuntando la URL de esta misma.